гҖҠ з”ҹзү©зү©зҗҶжүҖз ”з©¶еҸ‘зҺ°иӮҝзҳӨиЎҖз®Ўз”ҹжҲҗж–°жңәеҲ¶

$ P1 J1 o* ?% j еҗҢж—¶жҸҗеҮәиӮҝзҳӨжІ»з–—иҒ”еҗҲз»ҷиҚҜзӯ–з•Ҙ гҖӢ

0 v3 \, n3 u2 h4 a+ K1 |$ s2 Y) U/ T+ f; v# a9 T( @$ i0 A

& V/ w! O8 w, ^. w9 L8 o2 i( f2 T

6жңҲ20ж—ҘпјҢBLOODжқӮеҝ—еңЁзәҝеҸ‘иЎЁдәҶдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўз”ҹзү©зү©зҗҶз ”з©¶жүҖйҳҺй”Ўи•ҙиҜҫйўҳз»„еңЁиӮҝзҳӨиЎҖз®Ўз”ҹжҲҗж–№йқўзҡ„жңҖж–°з ”з©¶жҲҗжһңгҖӮиҝҷжҳҜиҜҘиҜҫйўҳ组继еҸ‘зҺ°CD146жҳҜиӮҝзҳӨиЎҖз®Ўж–°йқ¶ж Үд№ӢеҗҺзҡ„еҸҲдёҖйҮҚеӨ§зӘҒз ҙгҖӮ ) E: e$ [5 @" [! k

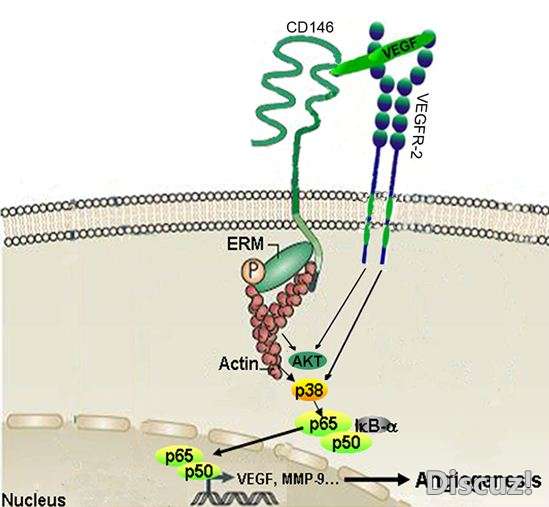

* V- H* l) c& l: pжӯӨйЎ№з ”з©¶жҸӯзӨәдәҶиӮҝзҳӨиЎҖз®ЎеҶ…зҡ®ж Үеҝ—еҲҶеӯҗCD146дҪңдёәз»ҶиғһиЎЁйқўеҸ—дҪ“дҝғиҝӣиЎҖз®Ўз”ҹжҲҗзҡ„жңҖж–°еҲҶеӯҗжңәеҲ¶пјҢжҳҜCD146дҪңдёәиӮҝзҳӨиЎҖз®Ўз”ҹжҲҗж Үеҝ—еҲҶеӯҗзҡ„жңҖзӣҙжҺҘиҜҒжҚ®гҖӮиҝҷдёҖеҸ‘зҺ°жңҖйҮҚиҰҒзҡ„ж„Ҹд№үжҳҜе…¶жҸҗдҫӣдәҶдёҖз§ҚжӣҙеҠ жңүж•Ҳзҡ„жІ»з–—иӮҝзҳӨзҡ„ж–°зӯ–з•ҘпјҢеҚійқ¶еҗ‘CD146дҪңдёәVEGFR-2е…ұеҸ—дҪ“иҝҷдёҖи§’иүІиҝӣиЎҢжҠ—дҪ“иҒ”еҗҲжІ»з–—гҖӮ

* }6 z, I' N+ W

( v4 A- R3 |. p+ }1 I0 e) r5 j. s. J aиЎҖз®ЎеҶ…зҡ®з»Ҷиғһз”ҹй•ҝVEGFжҳҜиӮҝзҳӨиЎҖз®Ўз”ҹжҲҗиҝҮзЁӢдёӯжңҖйҮҚиҰҒзҡ„и°ғжҺ§еӣ еӯҗпјҢеӣ жӯӨпјҢйқ¶еҗ‘VEGFжІ»з–—е·Із»ҸжҲҗдёәйқ¶еҗ‘иӮҝзҳӨиЎҖз®ЎжІ»з–—зҡ„зғӯзӮ№пјҢе…¶дёӯжңҖжңүж•Ҳзҡ„жҠ—дҪ“иҚҜзү©жҳҜиҙқдјҗеҚ•жҠ—(Bevacizumab)пјҢеҚіжҠ—VEGFзҡ„еҚ•е…ӢйҡҶжҠ—дҪ“пјҢе®ғйҖҡиҝҮйҳ»ж–ӯVEGFдёҺе…¶еҸ—дҪ“VEGFR-2зҡ„з»“еҗҲпјҢйҳ»ж–ӯVEGFеј•иө·зҡ„еҶ…зҡ®з»Ҷиғһжҙ»еҢ–е’ҢиЎҖз®Ўз”ҹжҲҗпјҢд»ҺиҖҢжҠ‘еҲ¶иӮҝзҳӨз”ҹй•ҝгҖӮиҮӘ2004е№ҙдҪңдёә第дёҖдёӘжңүж•ҲжҠ‘еҲ¶иӮҝзҳӨиЎҖз®Ўз”ҹжҲҗзҡ„жҠ—дҪ“иҚҜзү©иў«зҫҺеӣҪFDAжү№еҮҶдёҠеёӮеҗҺпјҢиҙқдјҗеҚ•жҠ—е·Із»Ҹиў«жү№еҮҶеә”з”ЁдәҺжІ»з–—з»“зӣҙиӮ зҷҢгҖҒд№іи…әзҷҢгҖҒйқһе°Ҹз»ҶиғһиӮәзҷҢгҖҒиӮҫзҷҢзӯүзҷҢз—ҮпјҢе№ҙдә§еҖјзәҰдёә60дәҝзҫҺе…ғгҖӮ 5 t5 v& i/ f" d. {5 u0 u. [

# C7 a0 _: ^4 ~) s0 R! |йҳҺй”Ўи•ҙиҜҫйўҳз»„з ”з©¶еҸ‘зҺ°пјҢCD146жҳҜиЎҖз®ЎеҶ…зҡ®з»Ҷиғһз”ҹй•ҝеӣ еӯҗеҸ—дҪ“VEGFR-2зҡ„е…ұеҸ—дҪ“пјҢи°ғиҠӮVEGFиҜұеҜјзҡ„VEGFR-2зҡ„жҙ»еҢ–еҸҠдёӢжёёдҝЎеҸ·зҡ„дј йҖ’пјҢиҝӣиҖҢдҝғиҝӣиӮҝзҳӨиЎҖз®Ўз”ҹжҲҗгҖӮеҹәдәҺCD146жҳҜVEGFR-2е…ұеҸ—дҪ“иҝҷдёҖеҲҶеӯҗжңәеҲ¶пјҢз ”з©¶дәәе‘ҳеҲ©з”ЁжҠ—CD146еҚ•е…ӢйҡҶжҠ—дҪ“AA98еҸҠжҠ—VEGFеҚ•е…ӢйҡҶжҠ—дҪ“BevacizumabпјҢе»әз«ӢдәҶйқ¶еҗ‘иЎҖз®Ўз”ҹжҲҗзҡ„жҠ—дҪ“иҒ”еҗҲжІ»з–—жЁЎеһӢпјҢиҜҘиҒ”еҗҲзӯ–з•Ҙзҡ„жңүж•ҲжҖ§еңЁжҺҘз§Қдәәиғ°и…әзҷҢз»Ҷиғһе’Ңдәәй»‘зҙ зҳӨз»Ҷиғһзҡ„иЈёйј иҚ·зҳӨжЁЎеһӢдёӯеҫ—еҲ°йӘҢиҜҒпјҢеҚідёҺеҚ•дёҖжҠ—дҪ“з»ҷиҚҜзӣёжҜ”пјҢAA98еҸҠBevacizumabиҒ”еҗҲз»ҷиҚҜе…·жңүеҚҸеҗҢж•Ҳеә”пјҢе…¶жҠ‘зҳӨзҺҮжҳҜBevacizumabеҚ•зӢ¬з»ҷиҚҜз»„1.5еҖҚгҖӮ1 x& B9 B2 P, P. H

: [( q/ t# V: `

дёҠиҝ°з ”究жҲҗжһңдёҚд»…жҸӯзӨәдәҶCD146дҪңдёәеҶ…зҡ®з»ҶиғһеҸ—дҪ“дҝғиҝӣиӮҝзҳӨиЎҖз®Ўз”ҹжҲҗзҡ„ж–°жңәеҲ¶пјҢеҗҢж—¶д№ҹдёәдёҙеәҠйқ¶еҗ‘иЎҖз®Ўж–°з”ҹжІ»з–—иӮҝзҳӨжҸҗдҫӣдәҶж–°жҖқи·Ҝе’Ңж–°зӯ–з•ҘпјҢиҝҷз§ҚиҒ”еҗҲжІ»з–—зӯ–з•Ҙзҡ„й«ҳж•ҲжҖ§дёәжӣҙеӨҡзҷҢз—ҮжӮЈиҖ…еёҰжқҘдәҶжӣҷе…үгҖӮ

% a( ]( p9 N. ^+ g$ \. f" D1 v3 |" g" i$ ~6 i

иҜҘйЎ№з ”з©¶еҫ—еҲ°з§‘жҠҖйғЁгҖҒиҮӘ然科еӯҰеҹәйҮ‘委е’ҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўзҡ„иө„еҠ©гҖӮ/ q, o% I8 v1 r* j. [ g' d

6 W2 }7 `- J7 r# ?

|